さて,前節では,明視野顕微鏡について説明しました.

明視野像の基本的概念は,

サンプルを透過してきた光の波長,強度変化から像を得る

と言うものでした.

しかし,暗視野顕微鏡においては,

サンプルによって散乱されてきた光から像を得る

と全く概念が違うものです.

暗視野顕微鏡の最大のメリットは,

染色など何もしなくても非常に小さい物体を観察できる

と言うものです.

非常に小さいもの

とは,

光学顕微鏡の分解能以下

のものです.

光学顕微鏡の分解能とは,大体0.2ミクロン程度でした.

しかし,暗視野顕微鏡では,

20nm

程度と,波長の1/20~1/30のものまで観察できるのです.

なぜ,それほど小さいものまで観察できるのでしょう?

その一つの例として,身近なものを例に挙げてみましょう.

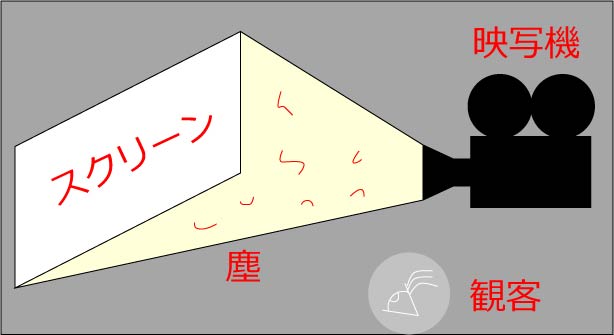

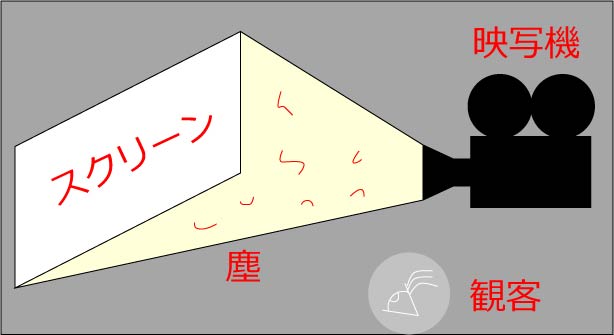

映画館に行き,映画が始まると,普通は皆さんはスクリーンに集中しますね.

そこで,ちょっと横,さらに上を見てください.

映写機とスクリーンの間に光の筋が見えるはずです.

そこに,

きらきら光りながら浮遊するもの

が見えるはずです.

これは,空気中のゴミ,塵,埃,です.

これは,別に映画が始まったからと言って,出てきたものではありません.

常に,空気中に浮遊しているものです.

しかし,普通はあまりにも小さくて見ることができません.

では,なぜ映画上映中は見ることができるのでしょう?

それは,映写機からの光は我々の眼に直接入っているものではありませんね.

その光が,ゴミ,塵,埃,にあたり,光が散乱して,我々の眼に入り込んでくるのです.つまり,

直接光

ではなく,

散乱光

を見ていることになります.

この原理を使った顕微システムが,

暗視野顕微鏡

なのです.

では,散乱光を見るための光学システムはどのようになっているのでしょう?